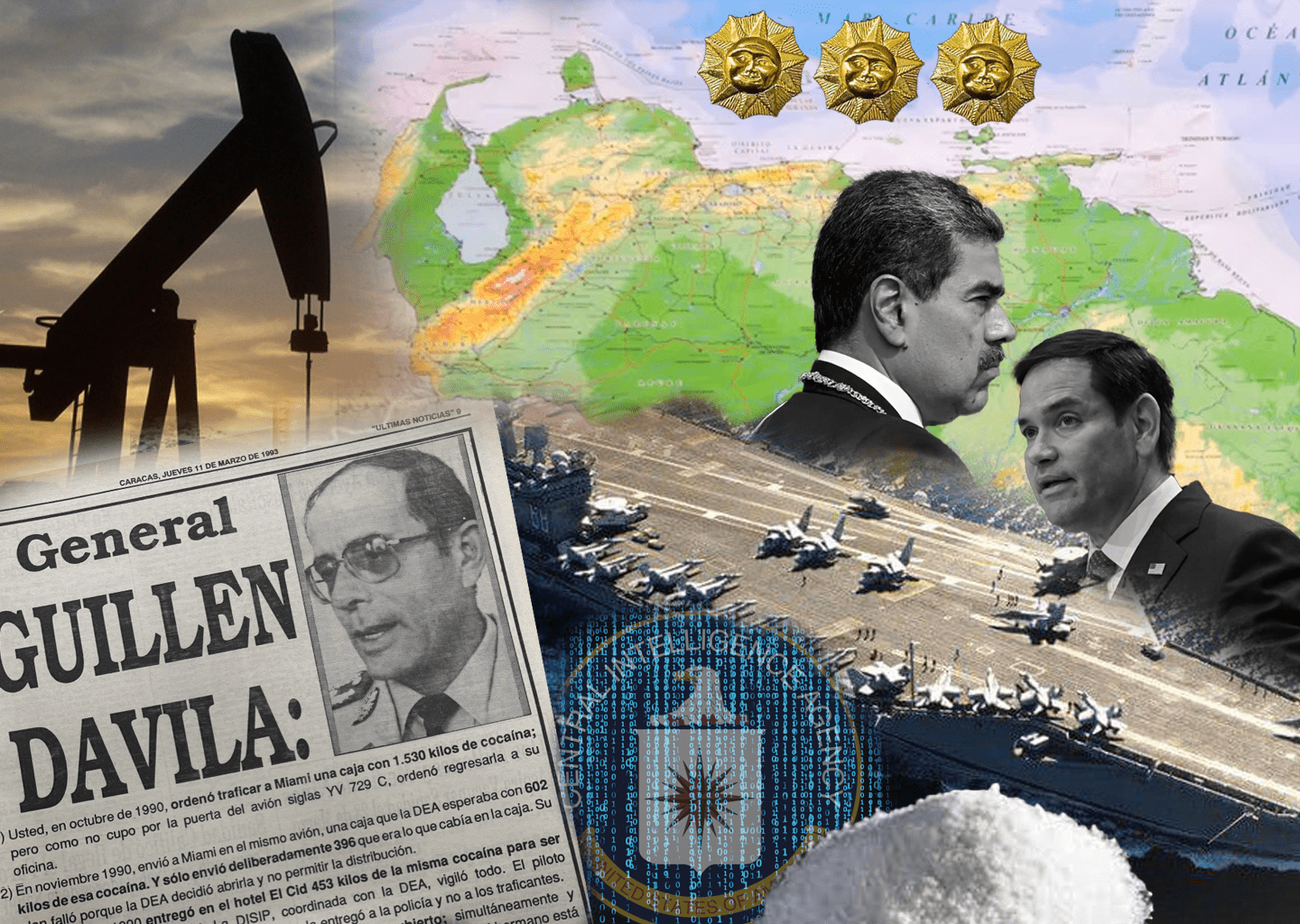

Guacamaya, 4 de septiembre de 2025. El 25 de julio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a lo que denominó “el Cartel de los Soles” como una “Organización Terrorista Global Especialmente Designada”. Para el 7 de agosto, los Departamentos de Estado y de Justicia aumentaron la recompensa por su presunto líder, el venezolano Nicolás Maduro, de 25 a 50 millones de dólares.

El 2 de septiembre, el ejército estadounidense destruyó una lancha en un ataque dirigido en aguas internacionales, alegando que transportaba drogas desde Venezuela con 11 miembros de la banda Tren de Aragua. A pesar de las dudas sobre su legalidad y utilidad, Washington defendió que fue un acto contra un grupo “narcoterrorista”.

Una primera recompensa de 10 millones de dólares se había ofrecido en 2020, junto con una acusación extravagante contra el supuesto Cartel de los Soles. El argumento, entonces y ahora, es que Maduro no es un jefe de estado, sino el líder de una organización criminal. Es más, es un “narcoterrorista” por intentar “inundar Estados Unidos con cocaína”. Para ello, en 2020, Maduro habría instrumentalizado a la guerrilla colombiana. Y en la segunda administración Trump, han sido sustituidos por el Tren de Aragua.

En este reportaje de investigación, encontramos que las acusaciones realizadas por el Departamento de Estado y el de Justicia de EE. UU., tanto en 2020 como en 2025, son infundadas y falsas. Algunas rutas de contrabando de cocaína transitan por Venezuela, a menudo con el permiso o la ayuda de funcionarios corruptos y miembros de las fuerzas armadas. Sin embargo, no hay evidencia que indique que Maduro dirija una organización de narcotráfico, o que esté inundando deliberadamente Estados Unidos.

En cambio, lo que encontramos en Venezuela es un fenómeno regional, de economías ilegales altamente rentables que se aprovechan de la pobreza y las instituciones débiles—estos dos últimos factores son particularmente severos en este país suramericano. Hasta la fecha, Venezuela sigue siendo un corredor menor para el comercio de cocaína en comparación con otros vectores como el Pacífico Oriental, la frontera terrestre de México y la Amazonía brasileña.

Un “Cartel del Sol”

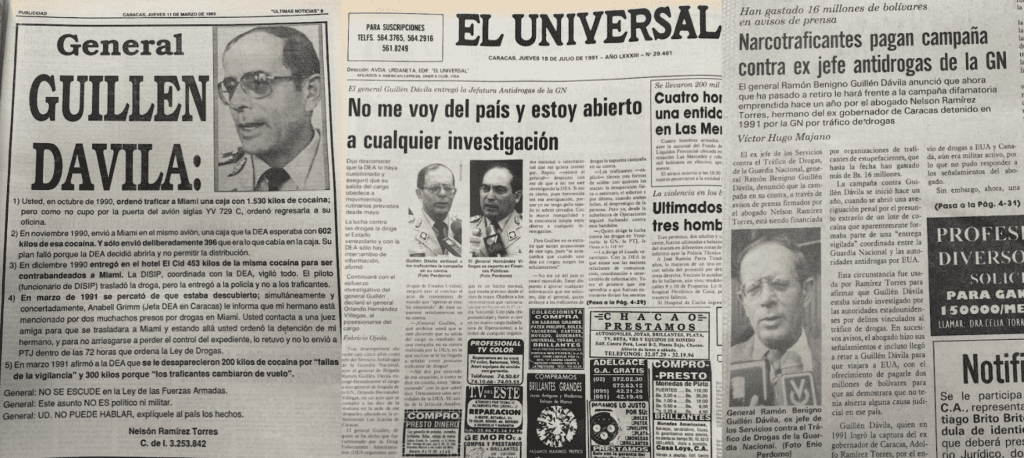

En Venezuela, la idea del Cartel de los Soles apareció en 1993—mucho antes de la presidencia de Chávez—con las investigaciones y arrestos de dos generales de la Guardia Nacional, acusados de traficar cocaína hacia Estados Unidos. Eran Ramón Guillén Dávila, jefe de la oficina antinarcóticos, y su sucesor, Orlando Hernández Villegas.

El nombre Cartel del Sol surgió de las insignias de los generales de brigada; Guillén Dávila y Hernández Villegas llevaban una insignia en forma de sol para mostrar su rango. Más que el nombre de una organización cohesionada, como los carteles de Medellín o Sinaloa, se convirtió en una etiqueta periodística para la corrupción dentro del ejército, donde los oficiales aceptaban sobornos de grupos criminales para permitir el contrabando de narcóticos y otros bienes, como oro extraído ilegalmente.

Este primer caso se volvió especialmente notorio más allá de Venezuela. El administrador de la DEA en ese momento, Robert C. Bronner, acusó a la CIA de trabajar con Guillén Dávila para enviar al menos una tonelada de cocaína a Estados Unidos. Si bien las operaciones de contrabando controlado para obtener inteligencia no son infrecuentes, Bronner alegó que nunca fue informado.

En noviembre de 1993, 60 Minutes dedicó un episodio al issue, llamado “La cocaína de la CIA”. Las entrevistas, incluida la de Bronner y Guillén Dávila, parecían indicar que no se obtuvo inteligencia útil de esta operación, mientras que la tonelada de cocaína llegó a las calles estadounidenses.

El caso fue un verdadero escándalo. La cobertura de prensa habló del “peor breakdown” en las comunicaciones entre las dos agencias, y que el “beneficiario final” fue el Cartel de Medellín de Pablo Escobar, como podemos ver en Los Angeles Times, Tampa Bay Times, CBS y El Tiempo de Bogotá.

En Venezuela, las investigaciones contra Guillén Dávila y Hernández Villegas finalmente fueron abandonadas durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Nadie fue acusado en el lado estadounidense, aunque dos oficiales de la CIA renunciaron bajo presión.

Posteriormente, durante el mandato de Hugo Chávez (1999-2013) y su sucesor, Nicolás Maduro (2013-presente), la idea del Cartel de los Soles adquirió un nuevo significado. En el período de extrema polarización desde su ascenso al poder, comenzaron a surgir acusaciones contra ambos presidentes de no solo permitir, sino encabezar ellos mismos organizaciones de narcotráfico. Si bien no hay evidencia concluyente que respalde esta afirmación, se ha vuelto popular entre sus oponentes.

Pero, ¿cuánto de esto es cierto? ¿En qué medida es Venezuela un actor clave en la cadena de suministro de cocaína u otras drogas? ¿Existe un vector claro entre este país y EE.UU.? ¿Cómo están involucrados los funcionarios civiles y militares? ¿Cuánto es parte de un patrón regional y cuánto es único de Venezuela?

El Mapa de la Cocaína

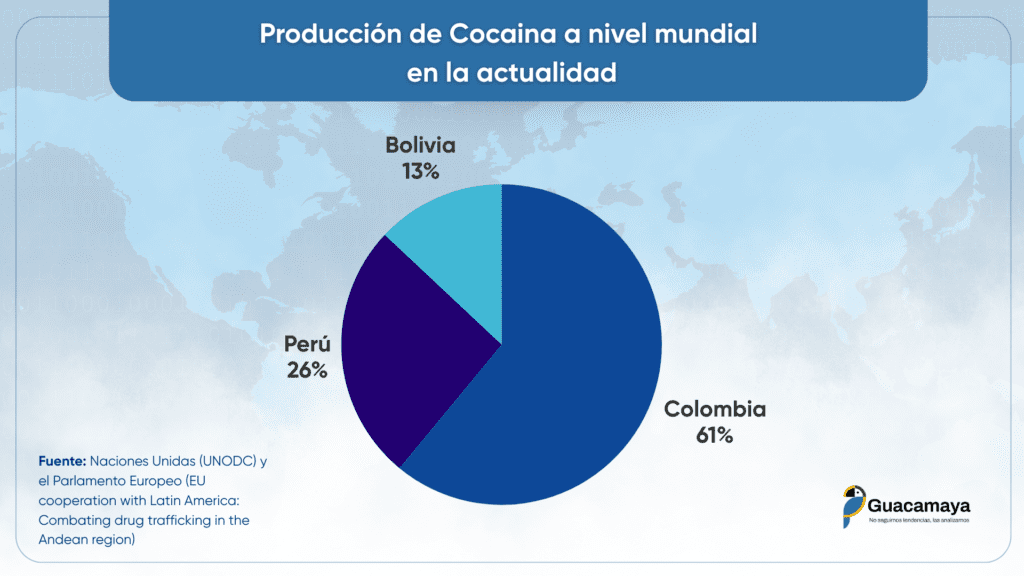

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), virtualmente toda la cocaína producida globalmente proviene de Colombia (61%), Perú (26%) y Bolivia (13%). Los tres países andinos cuentan con un clima húmedo y tropical ideal a altitudes específicas que se requiere para cultivar la planta de coca.

Alguna producción ha tenido lugar en áreas adyacentes dentro de países cercanos como Chile, Ecuador y Venezuela, aunque es insignificante a escala global. En este último país, las fuerzas armadas en algunas ocasiones han encontrado y destruido laboratorios en el estado de Zulia, dentro de la remota región del Catatumbo, que se extiende a ambos lados de la frontera con Colombia, el país que sigue siendo el principal productor mundial.

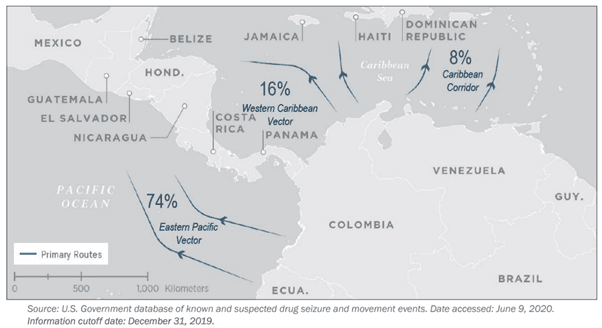

Las principales rutas de exportación conectan a los tres países andinos con sus mayores mercados: América del Norte y Europa Occidental. En el auge inicial de las décadas de 1970 y 1980, el Caribe sirvió como la ruta más directa entre los productores colombianos y Miami. Desde entonces, sin embargo, los contrabandistas han transitado hacia rutas alternativas a medida que aumentaba la vigilancia en la región y los mercados evolucionaban.

Europa se ha convertido en el mayor consumidor global, creciendo un extraordinario 416% en la última década, convirtiendo a puertos en Ecuador y Brasil, como Guayaquil, Manaus y Belém, en centros clave. Simultáneamente, las rutas con destino a EE.UU. se han desplazado hacia el Océano Pacífico y la frontera terrestre de México, esta última beneficiada por los tratados de libre comercio a partir de 1992.

En este contexto, Venezuela no aparece entre los principales productores o exportadores. Sí juega un papel, proporcionando un corredor menor dada su ubicación geográfica: está apretada entre el mayor productor y la línea costera caribeña más larga. Sus áreas fronterizas porosas y remotas con Colombia y Brasil permiten que grupos irregulares crucen, mientras se aprovechan de las instituciones débiles para corromper a oficiales locales.

La DEA estimó que en 2019, el 90% del comercio de cocaína con destino a EE.UU. transitaba por los vectores del Pacífico Oriental (74%) y el Caribe Occidental (16%), atravesando y rodeando Centroamérica y México. El Caribe Oriental, donde encontramos la costa de Venezuela, vio solo un 8%. Informes anteriores muestran proporciones similares para 2015, 2016 y 2017.

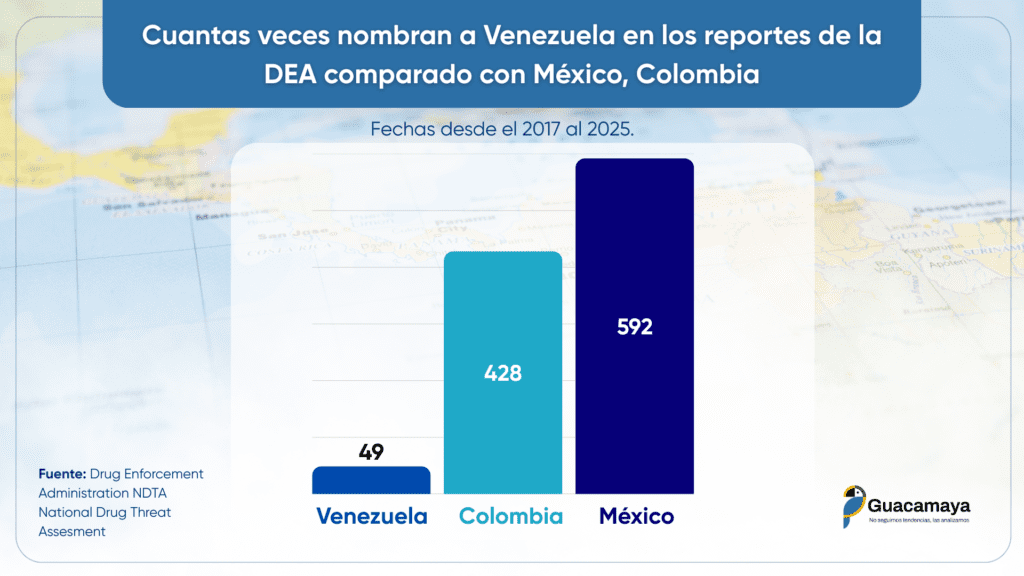

Cabe señalar que las Evaluaciones Nacionales de Amenazas de Drogas (NDTA) no ofrecen una estimación concreta de la proporción del comercio de narcóticos que pasa específicamente por Venezuela, contrariamente a la afirmación infundada de que “casi el 24% de la producción mundial de cocaína transita por” este país.

Un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) pudo ver datos de la Base de Datos Consolidada de Lucha contra las Drogas (CCDB) de EE.UU., que puede darnos una mejor comprensión de la escala del tráfico.

Para 2018, se estimó que 210 toneladas métricas de cocaína se movieron a través de Venezuela. Esta cifra, aunque es alta, es marginal en comparación con otras rutas. 2.372 toneladas fueron traficadas directamente desde Colombia. Desde 2013, cuando Maduro ascendió al poder, las dos rutas han mantenido una proporción de 9:1. Simultáneamente, ese mismo año, más de 1.400 toneladas métricas transitaron por Guatemala—un país mucho más pequeño—mientras se estima que el corredor terrestre mexicano movió 2.000 toneladas métricas según el Departamento de Estado.

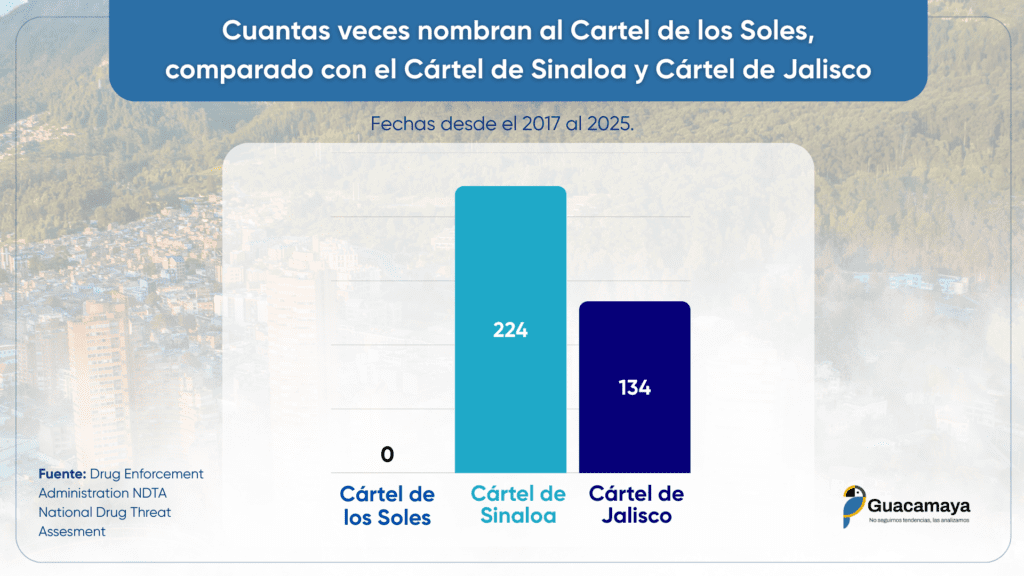

Las dos Evaluaciones Nacionales de Amenazas de Drogas más recientes de la DEA (2024 y 2025) son explícitas: los grupos que concentran más control sobre el narcotráfico hacia EE.UU. son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su expansiva presencia se extiende por 40 a 50 países, con puertos estratégicos y redes financieras globales. Ninguna de sus evaluaciones menciona al Cartel de los Soles—o un “Cartel of the Suns”, para el caso—ni señala a Venezuela como una amenaza estructural o un punto central en el comercio ilícito de drogas.

Con respecto al tráfico hacia Europa, las investigaciones han apuntado al Pacífico y al Atlántico, utilizando grandes infraestructuras portuarias y escapando de las rutas tradicionales, muy vigiladas. En 2023, el megapuerto de Amberes vio la incautación de 121 toneladas de cocaína, la mayoría de la cual llegó vía Colombia y Ecuador. En un informe de 2022, Europol encontró que los principales puntos de partida son Brasil, Ecuador y Colombia, mientras que otros países como Chile, Panamá, Perú o Venezuela quedaron muy atrás. The Financial Times describió a la selva amazónica como una “superautopista” para la cocaína que se dirige hacia Europa, donde mafias brasileñas como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho libran batallas por las rutas con carteles mexicanos.

Un problema estructural en la región

El comercio ilícito de drogas en América Latina es, ante todo, un fenómeno estructural. La región continúa siendo una de las más desiguales del mundo, con altos niveles de pobreza y exclusión social, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). También debemos considerar vastos territorios remotos fuera del alcance del estado; fronteras porosas; y una demanda sostenida primero en EE.UU., y luego también en Europa y otras economías industrializadas.

La geografía también favorece este fenómeno. extensas selvas tropicales y cadenas montañosas, junto con amplias líneas costeras, facilitan las operaciones clandestinas. La región andino-amazónica no solo es ideal para el cultivo de coca, sino también para esconder laboratorios y rutas de exportación.

Los beneficios desmedidos que ofrece la producción de cocaína, y más aún el tráfico, son monstruosos. InsightCrime estima que solo el aumento de 600 toneladas en la producción de Colombia entre 2018 y 2022 “tiene un valor de 1.200 millones de dólares a precios de origen, y al menos 20.000 millones de dólares en los mercados mayoristas internacionales”.

Juntas, todas estas condiciones crearon un caldo de cultivo perfecto para que florecieran economías ilícitas altamente rentables. La cocaína es solo una de ellas, junto con la minería ilegal, la trata de personas y otras actividades.

Funcionarios del gobierno venezolano y el narcotráfico: ¿Una red cartelizada o corrupción aislada?

En nuestra investigación, encontramos que el Cartel de los Soles nació en 1993 como una etiqueta periodística adjunta a un grupo de generales que trabajaban junto a la CIA. No había evidencia aún de una estructura criminal consolidada dentro del estado venezolano o las fuerzas armadas.

Pero la idea del Cartel de los Soles que conocemos hoy, que está siendo impulsada por el Departamento de Estado, es diferente: afirma que los altos funcionarios del gobierno venezolano están al frente de una organización “narcoterrorista”, que está “usando cocaína para inundar Estados Unidos”.

Esta acusación se hizo por primera vez formalmente el 26 de marzo de 2020 por el Fiscal General de EE.UU., Bill Barr, acusando al presidente Nicolás Maduro, al ministro de Defensa Vladimir Padrino López, y al entonces vicepresidente de Economía Tareck El Aissami y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, junto con otros funcionarios venezolanos y dos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, ni esa acusación ni las reiteradas afirmaciones en 2025 se han presentado con ninguna evidencia; todo lo que tenemos son afirmaciones vacías.

Las recientes Evaluaciones Nacionales de Amenazas de Drogas (NDTA) de la DEA, de 2017 a 2025, refuerzan la visión de que Venezuela sigue siendo un actor menor en el comercio de cocaína, e insignificante al considerar otros narcóticos. El país es nombrado 49 veces, frente a 428 menciones de Colombia y 705 de México. El “Cartel de los Soles” nunca es mencionado, lo que socava las alegaciones del Departamento de Justicia. Mientras tanto, el Cártel de Sinaloa es nombrado 224 veces. La agencia coincide con los hallazgos de la ONU y el Parlamento Europeo en que Venezuela no es un productor importante, mientras que su papel en las rutas globales es secundario, muy por detrás del corredor del Pacífico Oriental.

Lo que no puede cuestionarse es que el narcotráfico existe en Venezuela, y que ha habido casos de funcionarios gubernamentales y militares coludidos con criminales. No obstante, este es un patrón que se ve en toda América Latina, exacerbado en gran parte por el reciente período de colapso económico, donde el PIB nominal cayó desde un pico de 372.000 millones de dólares en 2013 a un mínimo de 43.000 millones en 2020, según estimaciones del FMI.

Que altos funcionarios sean comprados y cooptados por organizaciones de narcotráfico no es exclusivo de Venezuela. En México, hemos sido testigos de los casos del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, una figura líder en la “guerra contra las drogas” de 2006 a 2012, quien luego fue juzgado y condenado por trabajar en connivencia con el Cártel de Sinaloa. El general Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de la Defensa Nacional de 2012 a 2018, fue arrestado e imputado por trabajar con el Cártel de los Beltrán Leyva. Los cargos fueron retirados en 2020 “sin perjuicio” (without prejudice), lo que significa que podrían reabrirse, ya que el juez federal que supervisa el caso argumenta que sigue siendo “sólido”.

En Venezuela, el único alto funcionario del gobierno que ha sido condenado en EE.UU. por narcotráfico es Hugo “El Pollo” Carvajal, quien dirigió la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de 2004 a 2011 bajo Hugo Chávez, y luego brevemente de abril de 2013 a enero de 2014.

Carvajal fue acusado de permitir y proteger a las FARC dentro del territorio venezolano, permitiéndoles establecerse en partes deshabitadas del estado de Apure, y de contrabandear cocaína through el país. También se alegó que recibió pagos de Wilber “Jabón” Varela, un narcotraficante colombiano del Cartel del Norte del Valle. Después de que Varela fuera asesinado por sus propios hombres en 2008, Carvajal y otros funcionarios gubernamentales habrían recibido pagos de carteles mexicanos.

En otros casos, como el de Carlos Orense Azócar, un narcotraficante convicto, los arreglos incluían sobornos a funcionarios gubernamentales civiles y militares para permitir el tránsito de drogas through Venezuela. Aún así, no existe prueba alguna que respalde la idea de que exista un cartel organizado y jerárquico liderado por el propio Maduro, o que él esté introduciendo cocaína en EE.UU. En cambio, encontramos un fenómeno regional del comercio ilegal penetrando instituciones débiles.

Investigaciones de InsightCrime demuestran que el concepto del Cartel de los Soles es útil como constructo narrativo para describir la corrupción en el ejército, pero sin que exista prueba de una coordinación criminal a gran escala: “Presenta una narrativa simplificada y distorsionada del narcotráfico en Venezuela—una versión de Hollywood del Cartel de los Soles”. Lo más parecido a una evidencia son acusaciones de políticos en EE.UU., sin ningún respaldo de informes oficiales de la DEA, la ONU u otros.

Una afirmación aún más extravagante es que Maduro ahora estaría inundando EE.UU. con drogas y armas usando al Tren de Aragua. Originalmente una pandilla venezolana, se extendió por las Américas en medio del fenómeno de emigración masiva del país. Según Geoff Ramsey del Atlantic Council, “Tren de Aragua se ha vuelto más como una marca que cualquier grupo de ladrones de autos desde Miami hasta Argentina puede invocar para impulsar su actividad criminal, pero realmente no hay un sentido claro de jerarquía”.

La evidencia de la acusación es inexistente. El informe de la DEA de 2025 sí dedica una sección al grupo, por primera vez, dado que fue designado como “Organización Terrorista Extranjera” por la administración Trump a principios de este año. Aún así, la NDTA argumenta que el Tren de Aragua “realiza actividades de narcotráfico a pequeña escala como la distribución de tusi. En algunas áreas de Estados Unidos, los miembros de TdA trabajan para organizaciones criminales más grandes, realizando asesinatos por encargo y trabajando como correos de drogas, guardias de casas de seguridad y distribuidores de drogas a nivel callejero”. No se menciona que la pandilla lleve a cabo operaciones de narcóticos a gran escala, contrabandeando drogas hacia EE.UU., o trabajando para Maduro.

Mientras tanto, la comunidad de inteligencia de EE.UU.—incluyendo la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)—ha negado que Maduro dirija al Tren de Aragua. La acusación podría tener más que ver con la agenda de inmigración de la administración Trump, ya que invocó la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798 para impulsar deportaciones masivas, que con una amenaza real.

Guerrillas colombianas: Los verdaderos protagonistas

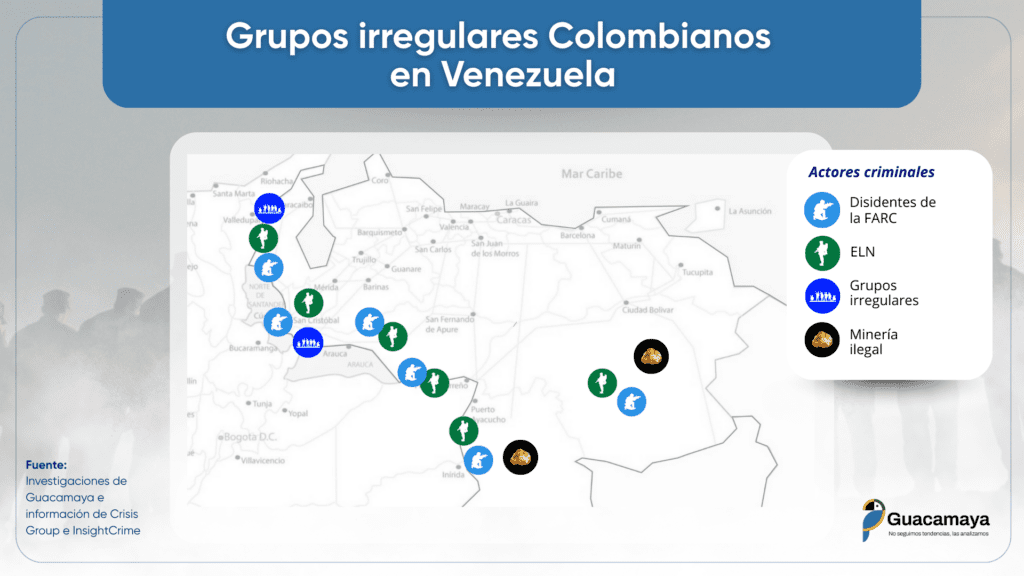

Ha sido ampliamente documentado que grupos rebeldes colombianos han estado operando dentro del territorio venezolano, principalmente a lo largo de los estados fronterizos occidentales y del sur de Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas. Además de los narcóticos, desde 2010 han sido atraídos por una fiebre del oro. Estos han incluido grupos paramilitares de derecha, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC, así como sus grupos disidentes desde 2017, como el conocido como “Segunda Marquetalia”.

Estos grupos se han convertido en actores centrales en el narcotráfico de Venezuela, aprovechando la debilidad institucional del país. También se informa que participan en otras actividades ilegales, particularmente la minería de oro, la extorsión y la trata de personas.

Su relación con el estado ha sido volátil. El gobierno de Maduro a veces les ha permitido ocupar espacio en áreas remotas, especialmente a medida que perdía capacidad para controlar todo el territorio nacional, dada la caída repentina de recursos en el período entre 2014 y 2020. Sin embargo, también han chocado. El caso más famoso fue una batalla entre disidentes de las FARC y el ejército venezolano en marzo de 2021, alrededor de la ciudad fronteriza de La Victoria en Apure.

Carúpano: Donde los euros llegaban a la orilla

Para comprender mejor cómo funciona el narcotráfico en Venezuela, nos movemos hacia el este, al estado de Sucre, donde el narcotráfico dejó huellas profundas. Es una de las regiones más pobres del país, ocupada por bosques tropicales y montañas. Incluye la Península de Paria, que casi alcanza la isla de Trinidad, con solo 10 km (6,2 millas) de por medio.

A principios de la década de 1990, en Carúpano, Sucre, la expresión “pegó la vuelta” se escuchaba comúnmente cuando un contrabandista lograba cruzar barreras e introducir drogas en la ruta hacia Europa. Como consecuencia, los euros comenzaron a circular en la ciudad. “Se veían euros como si fueran bolívares”, dice José, un pescador local.

Desde 2020, unidades policiales y militares han estado reprimiendo el comercio ilícito de drogas en Sucre. En Macuro, la ciudad más cercana a Trinidad y Tobago, las autoridades incautaron 790 kilos de cocaína en una sola operación en febrero de 2025. El euro y otras divisas extranjeras se han vuelto mucho más raras, aunque aún se pueden ver ya que continúa algo de tráfico.

Mientras las organizaciones criminales encuentran rutas alternativas, el movimiento de narcóticos creó fenómenos interesantes, y a medida que los locales nos los explican, podemos vislumbrar cómo opera realmente el narcotráfico en Venezuela.

José explica que las acciones de las fuerzas de seguridad contra los contrabandistas locales de drogas se han sentido en la economía local. De pie en la orilla, confirma sin dudar: “No es ningún secreto que estas costas estaban siendo utilizadas por el narcotráfico, pero con los golpes continuos que han recibido, eso se ha ido desmoronando”.

Un fenómeno visto en toda América Latina es cómo estas actividades ilícitas se apoderan del control de las economías locales, generando nuevos incentivos para su funcionamiento. José dice que los traficantes suelen operar sobornando a funcionarios gubernamentales que de otro modo ganan salarios muy bajos.

“Hace algunos años que no veo un euro. A veces paso semanas sin ver un dólar, cuando antes era normal recibirlos todas las semanas”, dice. Esta economía, aunque ilícita, explica, generaba empleos indirectos: “Esas personas metían dinero en la construcción y otros negocios para lavar dinero. Cuando eso se cayó, mucha gente quedó desempleada”.

Un odontólogo local también ha sido testigo de la disminución en el uso del euro. En el pasado, dice, “los pacientes que venían de pueblos vecinos entraban y pagaban con euros o dólares, sin preguntas”. Sin embargo, el panorama ha cambiado ahora. “Ahora, cuando vienen es porque realmente tienen un problema de salud. Los ves venir el día 15, cuando reciben el bono del gobierno”.

En Venezuela, los empleados del sector público, los pensionados y algunos trabajadores del sector privado reciben ingresos base muy bajos, ya que el salario mínimo es de apenas 130 bolívares, menos de un dólar. Por tanto, dependen mayormente del pago de bonos por parte del gobierno, que pueden sumar poco más de 100 dólares.

Un entrenador de gimnasio señala que era usual ver clientes “llegar en autos lujosos, con buenos celulares y joyas de oro. Pagaban con billetes de 50 o 100 euros”. Estos últimos son raros de ver incluso en las calles europeas. “Ahora, todo es en bolívares, aunque a veces en dólares”, que es más comúnmente visto en la economía semidolarizada de Venezuela. “El dinero que se mueve ahora es más normal, más de trabajo real, no como antes con dinero sucio”. La historia contada por los locales es clara: el auge y la caída del narcotráfico alteraron el tejido social y económico de la zona.

Las acusaciones falsas tienen consecuencias

Hay una larga lista de faltas cometidas por funcionarios del gobierno venezolano. Específicamente con respecto al narcotráfico y la corrupción, ha habido casos que incluso han llevado a condenas. Y no es necesario producir narrativas falsas para criticar a Maduro. Hay problemas muy reales con él, como su manejo de la economía o su trato a los opositores políticos. En cambio, el Departamento de Estado está liderando un movimiento para convertir la difícil situación de Venezuela en un tema de aplicación de la ley.

Al impulsar acusaciones graves sin ninguna evidencia sustancial, el gobierno de EE.UU. está dañando su propia credibilidad. Socios regionales clave, como México y Colombia, ya están desestimando las acusaciones. ¿Esto socavará la cooperación real y necesaria para combatir el narcotráfico?

Sabemos a dónde pueden llevarnos las falsas narrativas políticas. En 2003, el gobierno de EE.UU. fabricó una afirmación donde decía que Irak tenía armas de destrucción masiva, que luego se usó para invadir el país. Miles de personas inocentes murieron, e Irak quedó irreparablemente dañado.

Ya podemos ver a las primeras víctimas. La historia de la pandilla Tren de Aragua está siendo exagerada e instrumentalizada para suspender los derechos de migrantes venezolanos y otros latinoamericanos, la mayoría de los cuales son personas comunes y trabajadoras.

Necesitamos hacernos una pregunta muy importante. ¿Por qué se promueve tan fuertemente esta falsa narrativa? ¿Y por qué ahora? Este será el tema de un segundo reportaje de investigación, que se publicará en los próximos días.