Fabbiana Lamboglia es licenciada en Filosofía, Política y Economía por la Universidad de Navarra. Es delegada juvenil de IRENA y se ha desempeñado en el Departamento de Operaciones en el Sector Privado y Financiamiento del Comercio del Fondo OPEP para Desarrollo Internacional.

Guacamaya, 2 de noviembre de 2025. El petróleo ha sido, históricamente, el recurso natural más determinante y atractivo de Venezuela —fuente de riqueza, pero también de desigualdades, tensiones geopolíticas y sanciones internacionales. Sin embargo, en un mundo que avanza hacia la transición energética, surge una pregunta inevitable: ¿cuál es el lugar de Venezuela en esa nueva era post petrolera?

La transición energética no es un fenómeno lejano ni una moda global; es un proceso que está transformando las economías, las relaciones geopolíticas y las oportunidades de desarrollo. En este nuevo contexto, Venezuela continúa anclada a un modelo extractivista que se agota. El declive de la industria petrolera, agravado por las sanciones, la falta de inversión y el aislamiento comercial, ha reducido drásticamente la producción nacional. Sin embargo, el país posee un enorme potencial solar e hidroeléctrico que podría abrirle una vía para reinventar su matriz energética. Ese camino, no obstante, exige mucho más que recursos: implica superar desafíos políticos, institucionales y culturales que definirán su verdadero futuro energético.

Transformación de una matriz en crisis

Según el perfil estadístico más reciente de la Agencia Internacional de Energías Renovables, entre 2016 y 2021 la oferta total de energía en Venezuela cayó casi a la mitad (-47,5 %), reflejando la contracción económica y la pérdida de capacidad productiva. La energía no renovable disminuyó un 52,9 %, mientras que la energía renovable solo bajó un 7 %. Esto no significa que el país haya hecho una transición energética consciente, sino que produce y consume menos energía, y dentro de esa reducción, las fuentes limpias ganan proporción.

De acuerdo con ese mismo informe, la composición actual del suministro total de energía es: petróleo (38 %), gas (41 %) y renovables (21 %). Aunque los combustibles fósiles aún dominan, la cuota renovable aumentó proporcionalmente debido a la caída de la generación térmica y al mantenimiento de la producción hidroeléctrica. Es un equilibrio precario que refleja más una contracción del sistema energético que una transformación estructural.

Una red limpia en un país dependiente de los fósiles

En 2023, datos de la plataforma Low Carbon Power indican que alrededor del 78 % de la electricidad generada en Venezuela provino de fuentes bajas en carbono, mientras que las fuentes solar (0,01 %) y eólica (0,02 %) siguen siendo marginales. Por otro lado, los combustibles fósiles representan algo más de una quinta parte del total eléctrico, con el gas natural (14,6 %) como principal componente y los combustibles fósiles no especificados (7 %) completando la participación térmica.

A simple vista, parecería un éxito ambiental. Sin embargo, este dato debe entenderse en contexto: la electricidad venezolana puede ser mayoritariamente limpia, pero la energía total que se consume —en transporte, industria y hogares— sigue dependiendo en un 80 % de combustibles fósiles.

Dominio hidroeléctrico y vulnerabilidad estructural

Venezuela posee una de las matrices eléctricas más limpias de América Latina, pero esa “fortaleza” depende casi por completo de una sola fuente: la energía hidroeléctrica. Cerca del 99 % de la generación renovable proviene del sistema Guri y de otras represas asociadas, mientras que las energías solar, eólica, geotérmica o bioenergética no alcanzan siquiera el uno por ciento del total.

Esta falta de diversificación es una vulnerabilidad estructural. La Central Hidroeléctrica Simón Bolívar —conocida como la Represa del Guri— es una de las más grandes del mundo y constituye la columna vertebral del sistema eléctrico nacional. Cualquier alteración en sus niveles de agua o en su mantenimiento tiene un efecto inmediato sobre la estabilidad del país. Fenómenos climáticos como El Niño, que reducen las lluvias, o la falta de inversión y gestión técnica, han generado apagones masivos que afectaron la economía y el bienestar social.

La lección es evidente: una matriz energética no se mide solo por su limpieza, sino por su resiliencia. Venezuela puede decir que su electricidad es mayoritariamente renovable, pero si depende de una sola fuente vulnerable, esa afirmación pierde fuerza frente a los desafíos reales del cambio climático.

Potencial desaprovechado

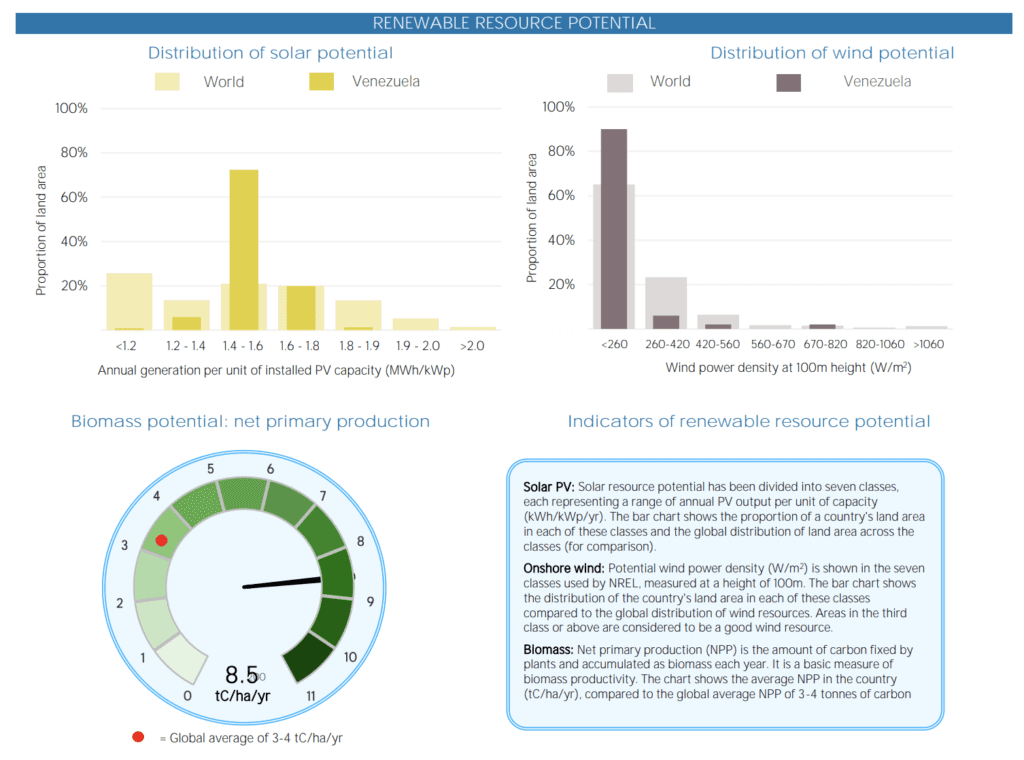

Según estimaciones de la Agencia Internacional de Energías Renovables, más del 80 % del territorio nacional registra un rendimiento solar promedio entre 1,6 y 2,0 MWh/kWp al año, una cifra que supera con amplitud la media mundial, situada alrededor de 1,2 MWh/kWp. Esto significa que gran parte del país recibe una radiación solar constante y de alta calidad, particularmente favorable para la generación fotovoltaica.

En cuanto al recurso eólico, zonas como la península de Paraguaná, en el estado Falcón, y La Guajira, en el estado Zulia, presentan densidades de viento que oscilan entre 420 y 670 W/m² a 100 metros de altura, valores que también se encuentran muy por encima de los promedios globales. Estas condiciones ubican a Venezuela entre los territorios con mayor potencial técnico del continente para el desarrollo de parques solares y eólicos a gran escala, un recurso abundante aún subutilizado frente a las necesidades energéticas actuales y futuras del país.

Educación e innovación: las energías invisibles

Un factor fundamental a destacar es la limitada oferta académica existente en Venezuela para formar líderes y profesionales en energías renovables. Actualmente, ninguna universidad del país ofrece un grado en Ingeniería en Energías Renovables, ni programas de especialización formal en el área. La Universidad Metropolitana es la única institución que ha incorporado un minor en energías renovables dentro de su plan de estudios, pero aún se trata de una excepción aislada en un sistema universitario que sigue orientado a los modelos tradicionales de la industria petrolera.

Esta brecha educativa evidencia una desconexión profunda entre el potencial energético del país y la preparación de su capital humano. Sin una base académica sólida —que combine ciencia, tecnología y sostenibilidad— será imposible construir una transición energética real. Venezuela no solo necesita inversión e infraestructura: necesita educación, investigación e innovación para formar a la generación que lidere su futuro energético.

En los espacios internacionales donde he tenido la oportunidad de participar —foros, cumbres y encuentros sobre energía y desarrollo sostenible, como el IRENA Youth Forum, el World Future Energy Summit o el Tellus Summit—, me ha sorprendido la fuerza innovadora que emerge en otras regiones del mundo.

No menciono esto desde una perspectiva eurocéntrica o limitada a países desarrollados. Esa creatividad también florece en contextos adversos: en jóvenes de países en conflicto, como Ucrania, o en naciones del África subsahariana y oriental, que impulsan proyectos de energía renovable como respuesta a necesidades inmediatas de sus comunidades. En muchos de estos casos, la innovación no es un lujo, sino una herramienta para mejorar la calidad de vida mediante el acceso a energía segura, limpia y asequible.

Lo más preocupante no es la falta de inversión, sino la falta de visión. Sin un sistema educativo que incorpore la sostenibilidad como eje transversal, el país seguirá mirando su futuro energético con los ojos del pasado.

Entre el potencial y la capacidad de planificación

América Latina posee una ubicación privilegiada y una riqueza natural que la convierte en un actor clave de la transición energética global. Venezuela, con su sol, su viento y su abundancia de agua, podría ser una potencia regional en energía limpia. Sin embargo, aprovechar ese potencial requiere planificación, estabilidad institucional y voluntad política.

El ejemplo de los países del Golfo Pérsico es ilustrativo: tradicionalmente dependientes del petróleo, hoy invierten parte de sus ingresos fósiles en financiar su propia transición energética. Han comprendido que el mercado del crudo, aunque todavía relevante, tiene fecha de caducidad. Venezuela, en cambio, ha utilizado el petróleo como símbolo de identidad más que como palanca de transformación. Pero el verdadero desafío no está en abandonar el petróleo de un día para otro, sino en transformar la manera de pensar la energía, entendiendo que desarrollo y sostenibilidad no son opuestos, sino complementarios.

Una transición que empieza en la conciencia

A veces puede ser desalentador sentir que la conversación sobre energía y sostenibilidad ocurre en soledad. Pero la transición energética no empieza con una política, sino con una conciencia. Una conciencia ciudadana que se forma desde la educación, desde las aulas y las primeras preguntas sobre cómo habitamos nuestro entorno. Venezuela no carece de recursos, sino de una visión compartida de futuro. La verdadera transición no será solo tecnológica, sino cultural: cuando entendamos que producir no es depredar y que prosperar puede significar cuidar, habremos encendido la fuente de energía más poderosa que tiene un país —su gente.