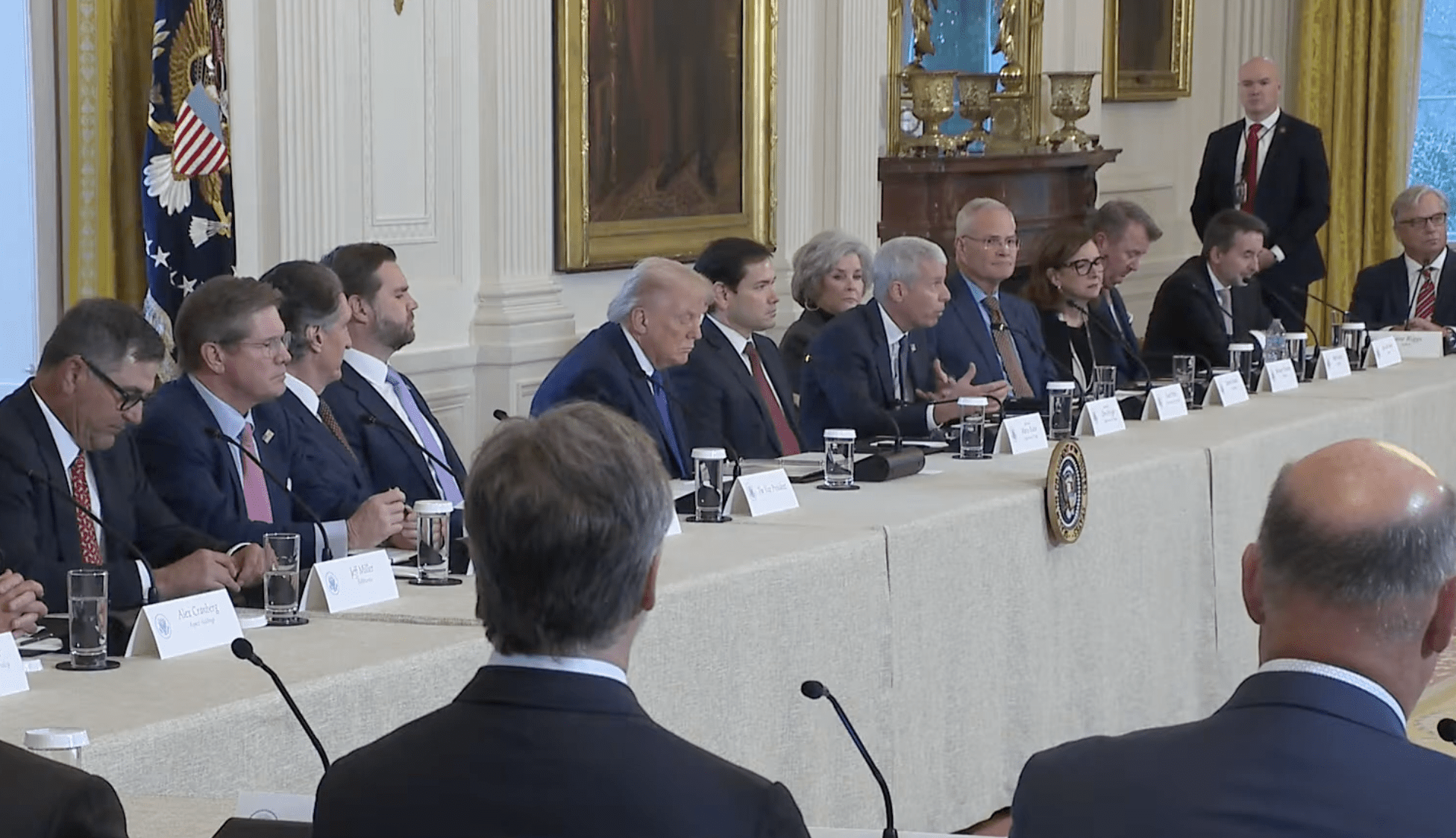

En esta sala del Consejo de Seguridad de la ONU se decide la paz y la seguridad mundial, pero a menudo faltan las voces de quienes sufren en silencio. Las sanciones no siempre se ven como una guerra, pero sus efectos pueden ser igual de letales. El estudio de The Lancet confirma que estas medidas afectan la vida de millones, dañando la salud, la alimentación y el acceso a servicios básicos. Fotografía: Archivo de Prensa de la ONU

Guacamaya, 25 de julio de 2025. En los debates de política internacional, las sanciones económicas se presentan muchas veces como una alternativa “civilizada” frente al uso de la fuerza militar. Pero, ¿qué pasa cuando esa herramienta, teóricamente menos violenta, produce más muertes que los bombardeos?

Un estudio publicado recientemente en The Lancet Global Health ofrece una respuesta inquietante. Basado en el análisis de datos de 152 países a lo largo de cinco décadas, la investigación concluye que las sanciones económicas y unilaterales —en especial las impuestas por Estados Unidos— están asociadas con más de 560.000 muertes al año. La mayoría de esas muertes ocurren entre los más vulnerables: niños menores de cinco años y adultos mayores.

“Las sanciones tienen efectos sustanciales sobre la salud pública, con un número de muertes comparable al de los conflictos armados”, concluyen los autores Francisco Rodríguez, Silvio Rendón y Mark Weisbrot.

Del embargo a Cuba al colapso en Irak: una historia de sanciones mortales

La idea de que las sanciones pueden generar efectos devastadores no es nueva. El bloqueo económico contra Cuba, que dura ya más de seis décadas, ha sido reiteradamente condenado en la Asamblea General de la ONU y señalado por organismos internacionales por su impacto en la salud, la alimentación y el acceso a tecnologías médicas. A pesar de múltiples informes que evidencian el costo humano del embargo, este se mantiene vigente.

También es defendido por el exilio cubano en Florida, que ha rentabilizado políticamente esa situación. El embargo se convirtió en una forma de decir “estamos luchando”, mientras es la gente en Cuba quien sufre sus consecuencias más duras. Sin embargo, en ese mismo estado —desde donde hoy también se dirige la política de asfixia hacia Venezuela—, el tema de las sanciones funciona como captador de votos, siendo una falsa promesa que lleva décadas anunciando que el “cambio llegará”. Por desgracia, un sector de la política venezolana ha decidido imitar una de las estrategias más fracasadas y costosas de la historia reciente.

Uno de los antecedentes más alarmantes fue el caso de Irak en la década de 1990, tras la Guerra del Golfo. Las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU generaron tal escasez de bienes básicos que organizaciones humanitarias estimaron que cientos de miles de niños murieron por causas prevenibles. La situación fue tan grave que condujo a la implementación del cuestionado programa “Petróleo por Alimentos”, destinado a aliviar el sufrimiento de la población permitiendo ventas limitadas de crudo a cambio de bienes humanitarios. El programa, sin embargo, fue criticado tanto por su ineficacia como por la corrupción sistémica que lo rodeó. No obstante, sentó las bases para debatir el costo humanitario de las sanciones y logró visibilizar una realidad alarmante.

El caso iraquí dejó una lección amarga: no hay sanciones “inteligentes” cuando su diseño ignora las dinámicas de supervivencia de una sociedad entera. Esa lección parece no haber sido aprendida. Incluso otros casos de sanciones donde el costo ha recaído sobre la población son ignorados deliberadamente por los defensores de una estrategia fracasada que ha cobrado miles de vidas inocentes.

Venezuela: un caso emblemático

Desde 2017, Venezuela ha estado sometida a una serie de sanciones financieras, comerciales y energéticas que han profundizado su crisis humanitaria. En 2021, la Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, advirtió que las sanciones impuestas principalmente por Estados Unidos agravaron de forma dramática la situación del país: afectaron la compra de medicamentos, la producción petrolera, las importaciones de alimentos y la operatividad del sistema de salud, problemas que ya eran graves y empeoraron.

“Estas sanciones afectan a todos los sectores de la vida venezolana y violan principios básicos del derecho internacional”, sostuvo la Relatora Especial, Alena Douhan en su informe al Consejo de Derechos Humanos.

La realidad es que las sanciones no cayeron sobre un gobierno o grupo de poder, sino sobre una población ya debilitada por una severa crisis económica interna. El resultado: hospitales sin insumos, apagones prolongados, migración masiva y deterioro acelerado de los indicadores de salud pública.

La crisis, que comenzó antes de las primeras sanciones, ya era parte de un problema estructural en un país profundamente polarizado y de malas politicas en la econonomia . Las medidas restrictivas terminaron por agravar y empeorar una situación que ya era compleja. Muchos tuvimos que ver a nuestros familiares o amigos irse del país, como millones más. Venezuela alcanzó una cifra de migrantes superior a la de países que han atravesado conflictos armados recientes.

Cuando amigos o personas de otros países me preguntan: “¿Por qué Venezuela tiene indicadores de un país en guerra sin estarlo?”, la respuesta no puede ser simple. No me gusta quedarme con explicaciones reduccionistas. Son décadas de un conflicto extremadamente costoso que ha conllevado un deterioro continuado no solo de la política o la economía, sino también de las instituciones y del propio Estado venezolano, que se volvió incapaz de responder ante la crisis, perdiendo capacidades en medio de una confrontación que se fue radicalizando sin que los bandos consideraran el impacto en la vida de millones de personas.

La responsabilidad del liderazgo político

A la luz de esta evidencia, resulta inevitable una reflexión profunda dirigida a las élites políticas, tanto internas como internacionales. Pedir sanciones contra un país es pedir que se deteriore la vida de su gente, no solo de quienes ostentan el poder, que rara vez sufren las consecuencias de estas medidas. Como élites, suelen conservar sus privilegios, mientras el costo recae sobre la población común.

Celebrar sanciones es celebrar bloqueos que impiden la llegada de alimentos, medicinas, insulina o vacunas. Es celebrar que los niños más pobres mueran por desnutrición o por falta de antibióticos por temas de sobrecumplimiento que se suma a la crisis que ya estaba.

Algunos líderes han defendido estas medidas como necesarias para presionar por la democracia. Pero si esa presión se traduce en muertes evitables, su legitimidad se derrumba. No hay lucha por la libertad que justifique el sufrimiento masivo de inocentes. Tampoco es una estrategia efectiva, pues no ha logrado cambios de gobierno ni mejoras políticas reales.

Las sanciones afectan principalmente a la población venezolana, que ya padece la ineficiencia gubernamental. Sin embargo, hablar de ellas se ha vuelto casi tabú: si las mencionas, te acusan de justificar al gobierno o de minimizar la crisis, como si los problemas no fueran temas entrelazados. Algunos incluso han dicho que “la gente en Venezuela está dispuesta a ese sacrificio”, pero ¿cuándo se nos consultó eso a los que seguimos aquí? Que yo sepa, nunca.

La verdadera política democrática no puede construirse sobre escombros ni sobre cementerios sin nombre. Los liderazgos no deben promover herramientas que castigan colectivamente a una nación. Deben apostar, en cambio, por la diplomacia, la mediación y la construcción de paz, aunque eso hoy no parezca rentable políticamente.

Reconocer que todas las partes han tenido responsabilidad en esta crisis no es “equiparar culpas”, ya que no es en igual porcentaje, se trata de asumir una verdad dolorosa. No es coherente llamarse defensor de derechos humanos y no condenar los efectos humanitarios de las sanciones. El silencio, la estigmatización o la minimización de este tema merecen un llamado de atención.

Un debate urgente y global

El estudio de The Lancet, junto con los informes de Naciones Unidas, obliga a reabrir el debate sobre el uso de las sanciones como instrumento de poder. Si su resultado es el aumento sistemático de la mortalidad en poblaciones vulnerables, deberían ser reguladas con los mismos criterios que se aplican al uso de la fuerza militar.

Esto no significa callar ante violaciones de derechos humanos o abusos. Significa no reproducir otras formas de violencia en nombre de una causa justa. El camino a la justicia no puede pavimentarse con hambre ni con muerte.

En un mundo enfrentado a desafíos humanitarios globales —crisis climática, migraciones forzadas, guerras—, apostar por la sanción como castigo colectivo es, además de inmoral, ineficazmente costoso.

Las sanciones, tal como están diseñadas hoy, no cumplen con principios como la legalidad, la proporcionalidad y la protección de la dignidad humana. Pero sí son profundamente efectivas en hacer daño.

Frente al silencio administrativo y mediático, la evidencia científica ha hablado. Y lo ha hecho con claridad: las sanciones matan. No con bombas, sino con escasez. No con ruido, sino con desnutrición, aislamiento y abandono.

Cuando comenzó el conflicto venezolano, yo ni siquiera había nacido. Soy parte de la generación hija de un conflicto que no inició, pero que ha marcado profundamente nuestras vidas. He tenido que ver a mi familia y amigos partir, sufrir por el acceso a la salud, por la educación, por los servicios públicos y por la confrontación política que nos consume en medio de una crisis multidimensional.

Como joven de 24 años, estoy cansado de esto. Creo que somos nosotros, los jóvenes, quienes más debemos demandar el fin del conflicto, porque somos los que más tenemos que perder si esto continúa.

Las sanciones han sido como bombas invisibles: no se ven, pero matan. Especialmente a los más vulnerables. El estudio señala que afectan en mayor medida a los niños menores de cinco años y a los adultos mayores de 60. ¿Cómo justificar una política que ataca a quienes ni siquiera han tenido oportunidad de vivir o a quienes merecen una vejez digna?

Minimizar el sufrimiento de la gente debería ser la prioridad de cualquier actor político. No abundan quienes lo hagan, pero si alguno lee estas palabras, le pido que piense en la persona, en el rostro humano, más allá del cálculo político.

Como venezolanos, y especialmente como jóvenes, tenemos la responsabilidad de buscar la oportunidad de participar activamente en el debate global sobre las sanciones, una de las formas de coerción más devastadoras y menos visibles de nuestro tiempo. Este debate debe darse, con urgencia, en espacios como las Naciones Unidas, donde se discute el futuro del orden internacional y se decide, muchas veces sin nuestra voz, sobre nuestras vidas.

La ONU atraviesa hoy una profunda crisis de legitimidad y eficacia, pero no deja de ser un espacio importante. Hablar del impacto de las sanciones no es solo una forma de visibilizar nuestra realidad, sino también una vía concreta para incidir en la reforma que necesita urgentemente el sistema multilateral. Venezuela, con todo el peso de su experiencia reciente, puede y debe ser un país que contribuya activamente a ese proceso de transformación global.

Nuestra participación no es decorativa, es estratégica y profundamente necesaria para demandar un acuerdo. Documentar lo vivido, alzar la voz en los foros internacionales y proponer alternativas para minimizar el sufrimiento no es un acto simbólico o de rendición, sino una forma de defender nuestros derechos y los de millones de personas afectadas por medidas que muchas veces se aplican sin rendición de cuentas.

Los jóvenes tenemos el deber de ocupar ese espacio. Porque si no estamos presentes en la discusión global, otros decidirán por nosotros en el tema de las sanciones y otros tantos que son importantes.

El debate sobre las consecuencias de las sanciones no puede excluir a los jóvenes. Su participación en los mecanismos multilaterales es fundamental, tal como ya ocurre en temas clave como el cambio climático, los derechos humanos o la construcción de paz.

¿Por qué la juventud debe participar en el debate sobre las sanciones?

Parte de las razones se encuentran resumidas en el estudio de Moeeni (2022) del Grupo del Banco Mundial titulado: “The Intergenerational Effects of Economic Sanctions” sobre Iran, que examina cómo las sanciones económicas internacionales no solo afectan a la generación que las padece directamente, sino que perpetúan ciclos de pobreza, desigualdad y deterioro socioeconómico a lo largo de décadas. Según los hallazgos, las sanciones explican entre el 40% y el 60% del deterioro en indicadores intergeneracionales como educación y salud infantil, incluso después de contar factores como conflictos armados o corrupción. El efecto acumulado es más pronunciado en la segunda generación, siendo de 2 a 3 veces mayor debido a la disrupción del capital humano y social. Países con instituciones frágiles, como Venezuela, experimentan impactos más graves y prolongados que aquellos con estructuras estatales más resilientes, como Irán o Rusia.

Entre los principales hallazgos, es que la pérdida de ingresos futuros se distribuye en 45% generación actual y 55% generaciones futuras Las mujeres embarazadas en contextos sancionados tienen mayor riesgo de complicaciones, afectando la salud de sus hijos incluso décadas más tarde. En educación, las sanciones incrementan el abandono escolar en un 20-40%, especialmente en niñas y grupos vulnerables, mientras que la migración forzada de profesionales debilita las capacidades intergeneracionales de recuperación. En lo económico, se observa un aumento de la pobreza crónica y de la informalidad laboral entre los jóvenes, que tienen hasta tres veces más probabilidades de trabajar en condiciones precarias o peligrosas. También se registran efectos psicosociales duraderos, como estrés, ansiedad, depresión y desconfianza hacia instituciones. En el estudio se identifica que el gasto en educación disminuyó 58%, especialmente en matrícula escolar, con migración hacia escuelas públicas gratuitas. Adicionalmente estima que si los afectados hubiesen mantenido la matrícula universitaria de 2006, sus ingresos de por vida serían 41% más alto

El estudio identifica cuatro mecanismos de transmisión intergeneracional del daño: la reducción del gasto público en servicios sociales, la fragmentación de redes familiares por migración o mortalidad, la acumulación de “deuda humana” (niños con menor desarrollo físico y educativo) y la erosión del tejido social, marcada por la normalización de la corrupción y la informalidad. Entre las conclusiones que podemos extraer del estudio es que debe ser prioridad excluir sectores críticos como salud y educación, deben establecerse salvaguardas humanitarias con mecanismos de monitoreo independientes, y crear fondos internacionales de compensación intergeneracional destinados a infraestructura social y programas de becas para jóvenes.

Este enfoque evidencia que las sanciones no son solo una herramienta geopolítica, sino un factor estructural que moldea el futuro de sociedades enteras. Por eso, es fundamental que los jóvenes —quienes heredarán las consecuencias de estas decisiones— participen activamente en el debate sobre su legitimidad, eficacia y efectos reales. Su voz es necesaria para cuestionar políticas que comprometen su presente y su porvenir, así como para construir narrativas de justicia, reparación y paz. Comprender el impacto de las sanciones desde una perspectiva generacional es también una forma de exigir políticas exteriores más humanas y responsables algo clave en el caso de Venezuela.

Las sanciones no solo impactan el presente, sino que condicionan las posibilidades de futuro de toda una generación. Por eso, nuestra voz debe estar presente en las instancias internacionales donde se discuten estas medidas, muchas veces sin considerar sus efectos reales sobre la vida cotidiana de las personas.

Además, comprender y visibilizar los efectos de las sanciones es imprescindible para poder imaginar —y construir— una etapa de posconflicto en Venezuela. Un proceso de recuperación, reconciliación y reconstrucción nacional podría verse gravemente limitado si estas medidas persisten o no son adecuadamente evaluadas.

Participar en este debate no es un acto simbólico, sino un paso necesario para asegurar que la transición hacia la paz y el desarrollo sea justa, inclusiva y realmente sostenible.

Lo más triste y trágico de las sanciones, como lo demuestra el estudio de Moeeni, es que sus efectos más devastadores no los sufriremos nosotros —ni siquiera los líderes políticos que las solicitaron o implementaron— sino las generaciones futuras. Son nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nietas si deseamos tenerles quienes pagarán el precio más alto por decisiones tomadas hoy sin su consentimiento ni participación.

El daño no será solo económico, sino también humano: niños que crecerán con menos acceso a salud, a educación, a nutrición adecuada; jóvenes condenados a empleos precarios o a migraciones forzadas; familias fragmentadas; sociedades con menos capital humano, más desconfianza y más desigualdad. Esto sumado al resto de los problemas que se van a profundizar.

Estamos hipotecando el futuro de un país entero, dejando una deuda silenciosa pero profunda en forma de pobreza heredada, oportunidades perdidas y vidas truncadas antes de comenzar. Por eso, es urgente abrir este debate a la juventud, no como un gesto simbólico insisto, sino como un acto de justicia generacional. Porque si el futuro será suyo, también debe ser suya la voz en las decisiones que lo determinan

Venezuela merece mucho más

Cuando usted vea a un político pedir más sanciones, piense en este estudio, en los informes de la ONU, en la historia reciente. Recuerde que las sanciones no ayudan; matan. Sus víctimas no son cifras: son niños sin futuro, ancianos en abandono y familias rotas.

Venezuela merece más que todo esto. Pero ese cambio no llegará si lo que se promueve es más sufrimiento. La sociedad debe exigir un acuerdo por y para la gente, antes de que no quede país donde construirlo.

Quizás estas palabras no lleguen a los organismos internacionales o tomadores de decisiones porque el tema ha sido opacado en términos mediáticos o descalificado para evitar que sea tomado con la gravedad que amerita. Solo espero que quienes tienen poder de decisión tomen en cuenta buena parte de lo expuesto, y que la literatura que documenta las consecuencias de estas políticas pueda seguir creciendo.

Mencionar o criticar las sanciones no implica excluir ni restar importancia a otras problemáticas; de hecho, muchas de ellas se entrelazan. Al menos desde esta tribuna, siempre estaré dispuesto a escuchar y valorar las distintas apreciaciones, con el firme propósito de contribuir —en lo que sea posible— a una solución útil y realista para Venezuela